hLife is a peer-reviewed, open-access monthly journal, whose founding Editors-in-Chief are Prof. George F. Gao, Prof. Chen Dong and Prof. Jules A. Hoffmann. hLife is sponsored by the Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences, the Chinese Society of Biotechnology, the Shanghai Immune Therapy Institute, Westlake University School of Medicine, and the Sino-French Hoffmann Institute, in cooperation with the international publisher Elsevier.Besides, Central Academy of Fine Arts is involved to improve the quality of display items.

hLife, which combines healthier, happier and harmonious life together, aims to report and highlight original and high-impact discoveries in health sciences, linking basic research to clinical applications that could improve human health. The disciplines covering all medicine-related research, include but are not limited to pathogen biology, epidemiology, physiology, immunology, structural biology, disease surveillance, oncology, drugs, vaccines, translational medicine, and health policy. hLife welcomes various types of content, such as research article, review, letter, perspective, commentary, resource, editorial, dialogue, and stories about scientists or scientific stories in the field of health sciences.

All Article Publishing Charges for articles accepted by hLife before 2025 are free.

Submission website: https://www.editorialmanager.com/hlife

hLife homepage: https://www.sciencedirect.com/journal/hlife

Twitter: hLife_Journal

WeChat: hLife Journal

For more information, please contact the Managing Editor, Qun Yan, at: 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。, 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。.

2023年11月17日,由工业和信息化部、北京市人民政府联合国家卫生健康委员会、国务院国有资产监督管理委员会、国家中医药管理局、国家药品监督管理局共同主办的2023中国医药工业发展大会正式开幕。同期,合成生物与绿色生物制造创新发展论坛暨清华大学合成与系统生物学中心年会(以下简称“会议”)成功举办。

本次会议由工业和信息化部新闻宣传中心、清华大学合成与系统生物学中心共同主办,以“合成生物助推绿色生物制造高质量发展”为主题,聚焦合成生物学与生物制造领域的前沿动态、科技创新和产业趋势,旨在深化合成生物学与绿色生物制造领域的交流融合,推动我国生物经济和生物制造产业高质量发展。

会议汇聚国内顶尖院士专家、政府机构代表、科研院校、生物技术领域企业、投融资机构专家,深入盘点合成生物学和生物制造产业的发展动态和未来走向。北京市经济与信息化局副局长王磊、工业和信息化部新闻宣传中心总编辑王保平出席会议并致辞。中国科学院院士、中国科学院上海生命科学研究院教授赵国屏,中国科学院院士、天津大学教授元英进,清华大学合成与系统生物学中心主任陈国强,中国科学院天津工业生物技术研究所所务委员、天津市政协常务委员、政协科学教育委员会副主任江会锋等多位顶级科学家作报告,生物科技领域领军企业分享行业洞见。

近年来,生命科学基础前沿研究持续活跃,合成生物正在成为影响人类发展的未来产业之一,在医药、能源、材料、化工、农业等领域具有极其广阔应用前景,成为绿色生物制造产业高速发展的引擎。通过合成生物技术改变传统的工业生产方式,有望减轻甚至解决人类面临的资源短缺和环境问题,以更绿色、更高效的方式实现生产方式质的飞跃。

北京市经济与信息化局副局长王磊在致辞中表示,生物产业是面向未来最有潜力和发展前景的战略性新兴产业,大力发展合成生物与生物制造,有望重塑工业的产业生态和未来发展格局。

北京市经信局副局长王磊致辞

工业和信息化部新闻宣传中心总编辑王保平表示,推动合成生物与生物制造的创新发展是大力推进新型工业化,加快形成新质生产力的重要抓手。希望以此次论坛为契机,与各位嘉宾共商共议合成生物与绿色生物制造的创新发展。

工业和信息化部新闻宣传中心总编辑王保平致辞

清华大学合成与系统生物学中心主任陈国强教授表示,我国在生物制造领域具有独特优势,清华大学合成与系统生物学中心成立以来,始终致力于在合成生物学等方面取得具有国际影响力的重要学术成果,期待为中国引领全球生物制造产业贡献自己的力量。

清华大学合成与系统生物学中心主任陈国强教授致辞

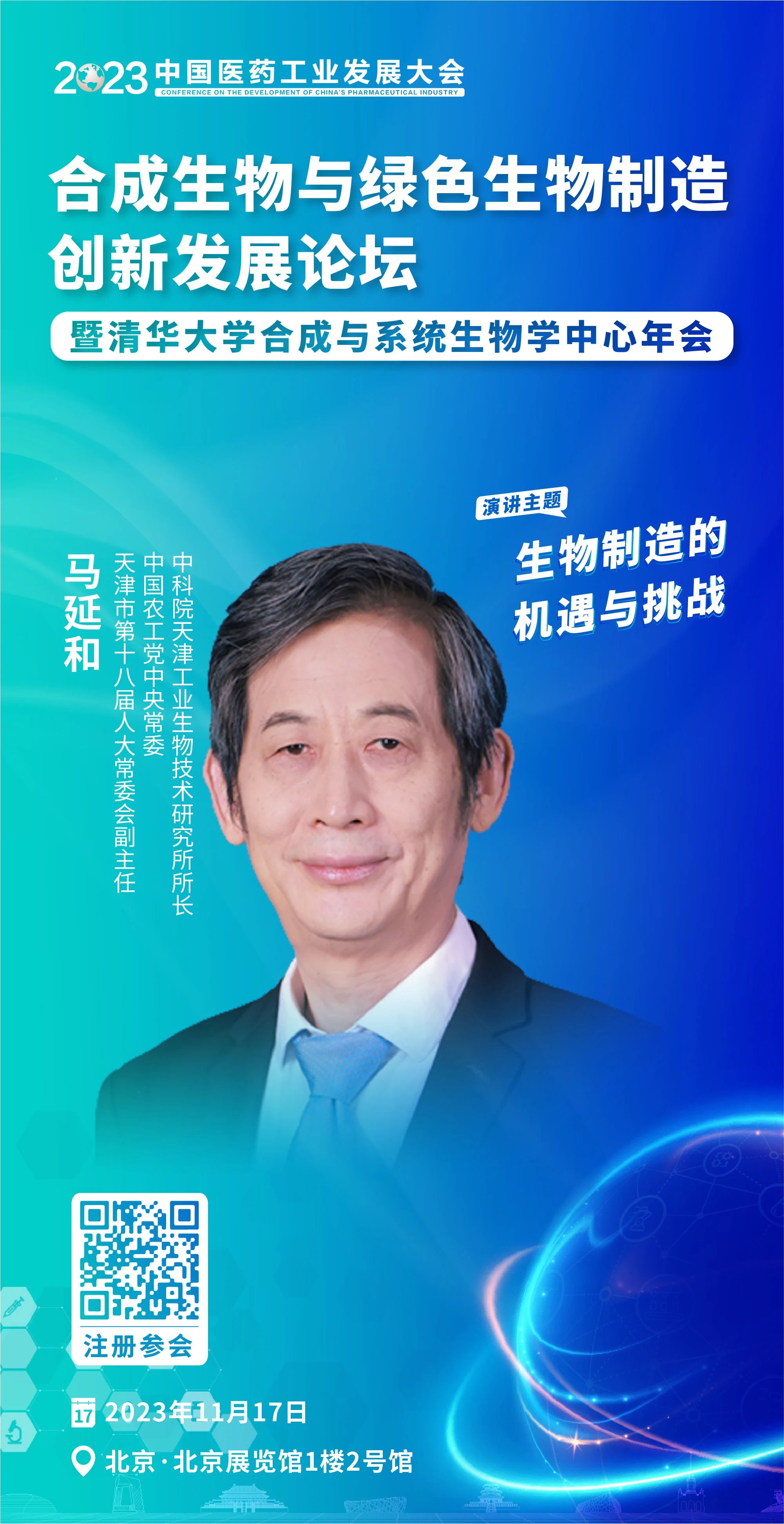

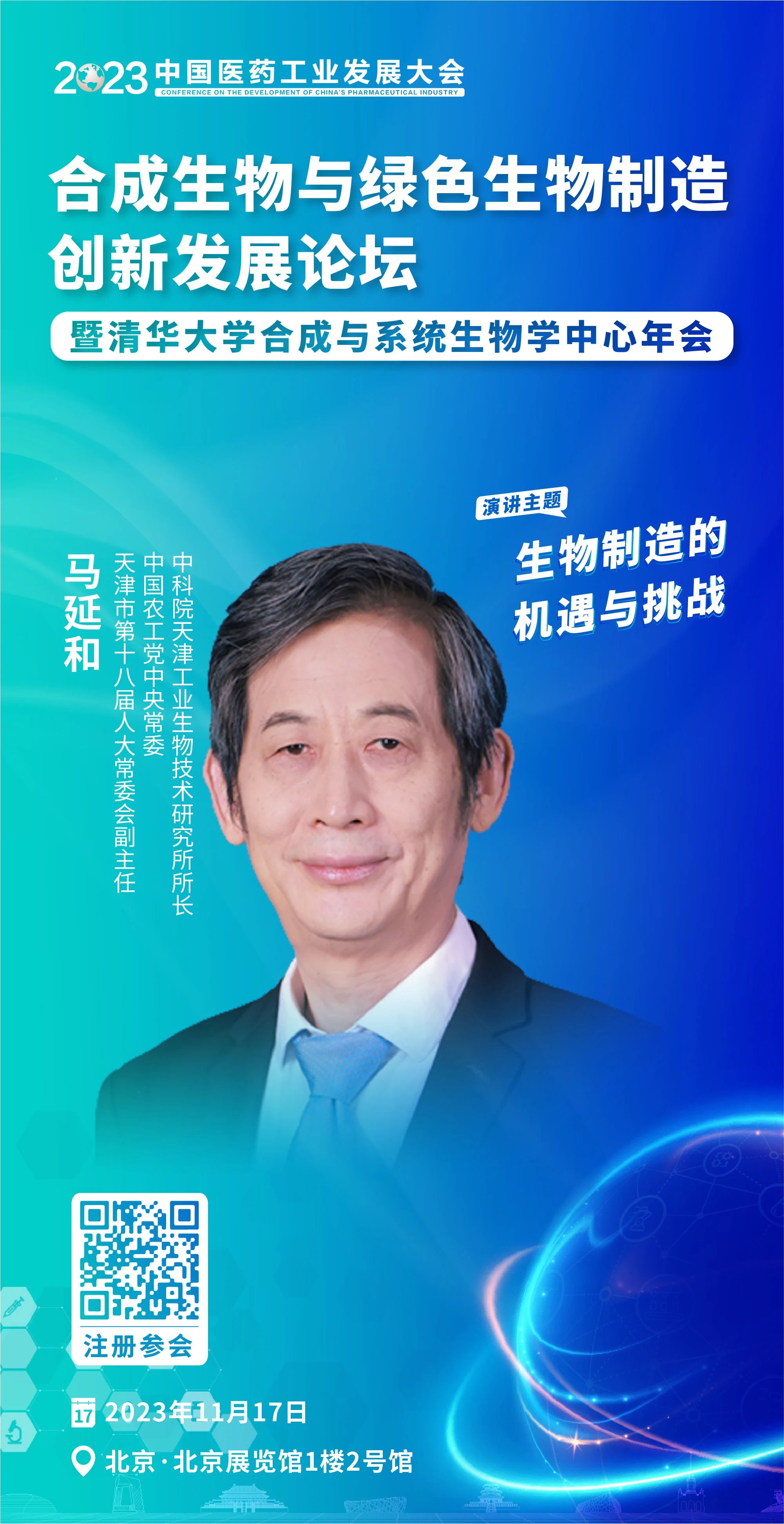

围绕合成生物与生物制造的研究进展,赵国屏院士、元英进院士、江会锋研究员、陈国强教授依次作题为“合成生物学国内外进展”“DNA 信息储存”“生物制造的机遇与挑战”“合成生物学和下一代工业生物技术”的大会报告。赵国屏院士指出,近年来,我国在基因组、蛋白质组、结构生物学等生物科学领域取得了一系列重要成果,这些为合成生物学的发展打下了良好的基础。面对国际合成生物学新兴学科的发展机遇,整合我国相关研究的优势队伍,发展我国的合成生物学研究势在必行。元英进院士表示,DNA信息存储是典型的合成生物学与信息技术交叉科学前沿,是一项着眼于未来、具有划时代意义的存储技术,未来社会海量数据存储将推动产生变革性存储介质。江会锋研究员指出,当前合成生物学蓬勃发展,已成为国内外竞相布局的热点赛道,应牢牢把握新一轮科技革命和产业革命重大机遇。陈国强教授展望了下一代工业生物技术的产业应用,其技术优势将对代替传统化工制造、推动绿色生物经济发展做出突出贡献。

中国科学院赵国屏院士演讲

中国科学院元英进院士演讲

清华大学技术转移研究院院长王燕、北京微构工场生物技术有限公司董事长徐绚明、北京义翘神州科技股份有限公司总经理张杰、安琪酵母股份有限公司总工程师覃先武、国投创合基金管理有限公司总经理刘伟依次作“科技成果转化赋能生物产业创新”“PHA新材料:技术创新到产业创新”“无细胞表达体系的探索与应用”“搭建绿色生物制造产业化桥梁”“生物制造领域的投资观察与展望”报告。嘉宾围绕合成生物学创新技术、产业化应用、成果转化等方面,分享了推动生物制造产业发展的经验和思考。

清华大学技术转移研究院院长王燕演讲

徐绚明董事长表示,生物制造的领域之一——PHA的全球产业化正在进入高速发展期,微构工场以低成本、高效率、智能化、连续化的思路进一步将技术转化和放大,同时推动PHA在新领域的开放性应用。

微构工场董事长徐绚明演讲

张杰总经理分享了另一细分赛道——无细胞表达体系的探索与应用,未来有望实现高通量、自动化的抗体片段和蛋白的合成,期待能够与更多优秀的科研单位和企业合作,创造更好的经济和社会效益。

义翘神州总经理张杰演讲

覃先武总工程师表示,绿色生物制造是解决合成生物从实验室0到1、1到100的方法,安琪酵母立足产业化中原料资源、规模化放大的痛点,开发垂直的产品和服务体系,搭建绿色生物制造产业化桥梁。

安琪酵母总工程师覃先武演讲

刘伟总经理表示,合成生物行业整体面临碳源、工艺放大、知识产权保护等方面的挑战,在投资选择路径上,则需更加深入研究技术细节、工艺收益率、产品质量、市场规模、推广进展以及财务指标,从能源转型、低碳环保和成熟市场、替代进口这两个投资维度考虑。

国投创合总经理刘伟演讲

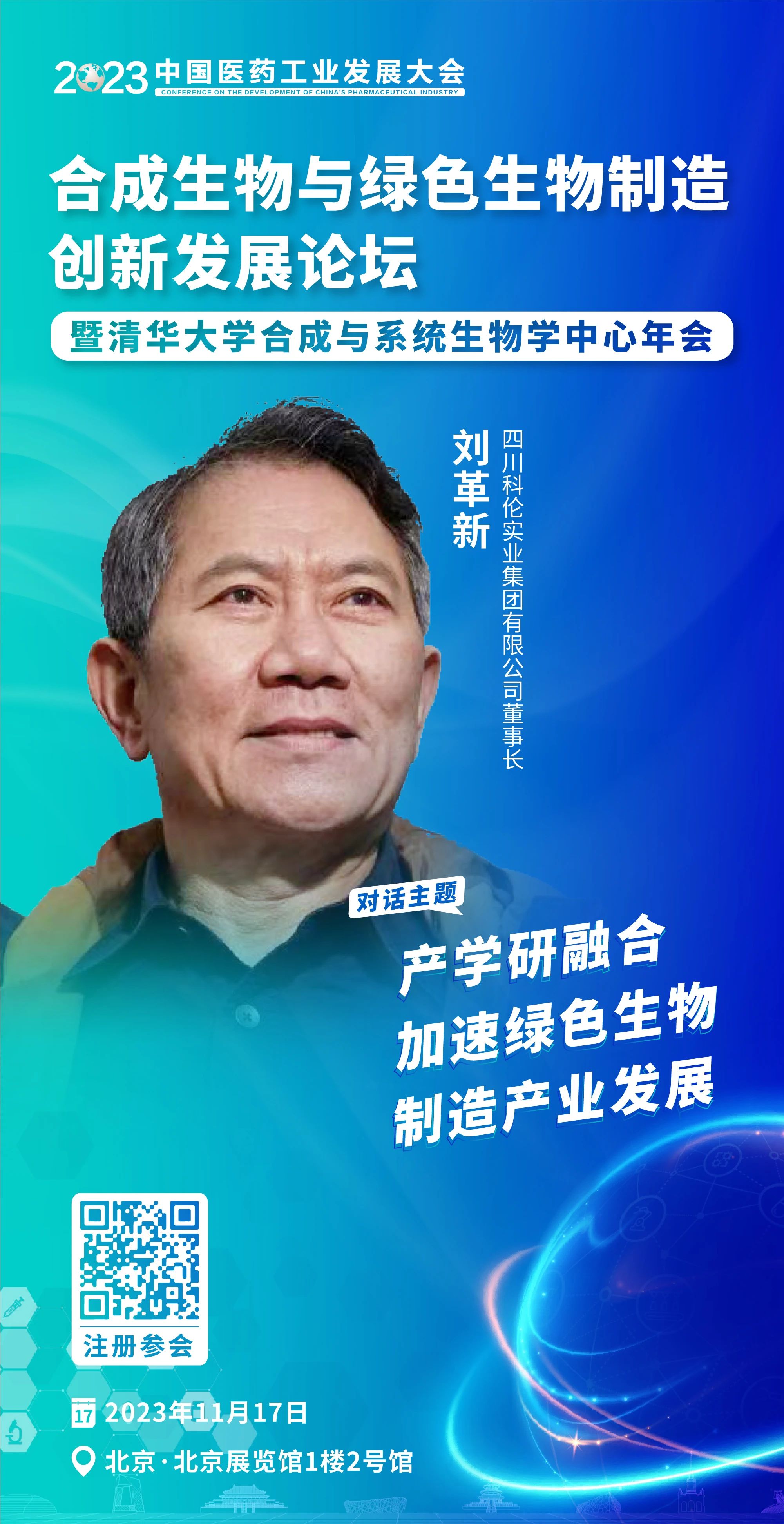

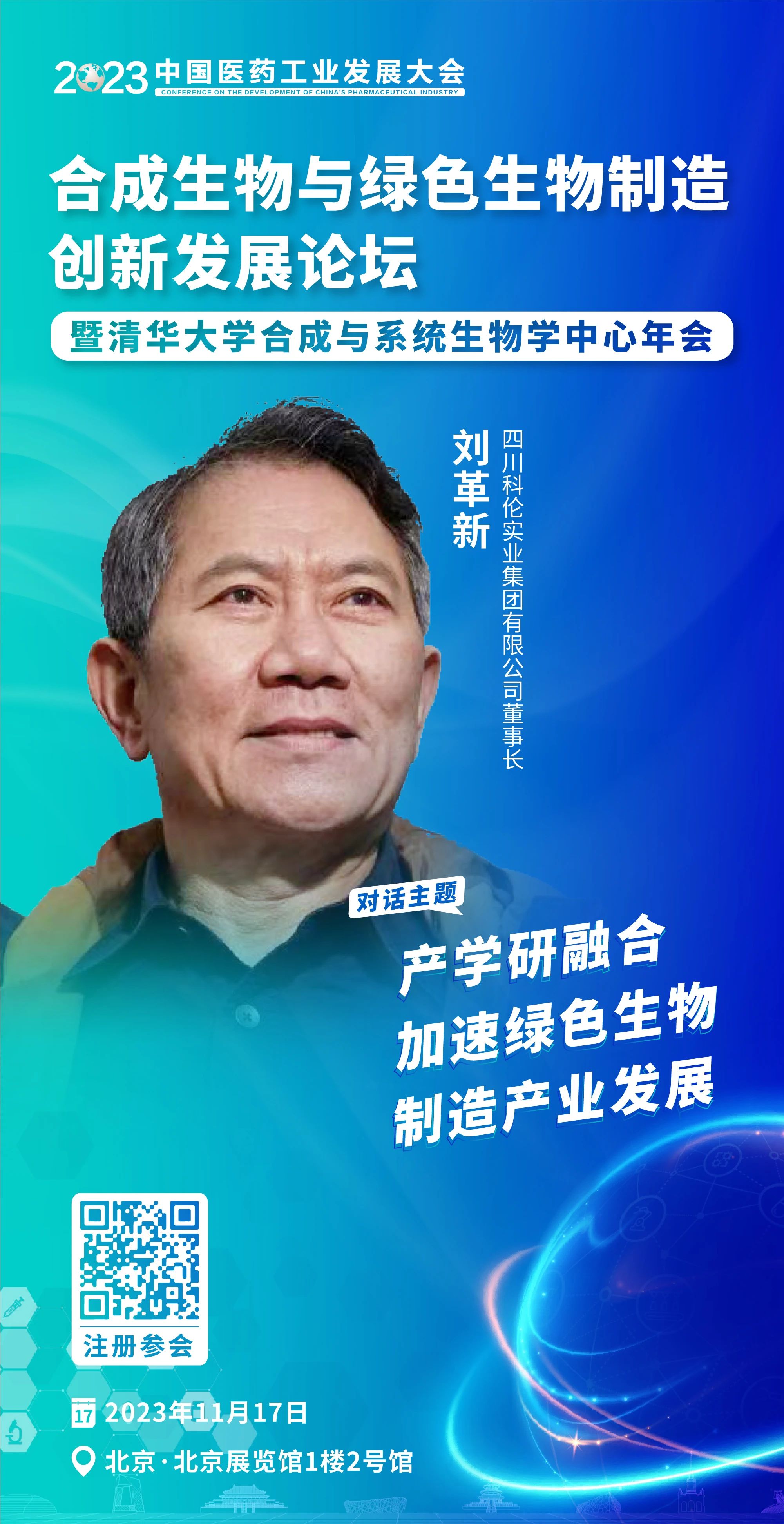

圆桌对话环节,在微构工场董事长徐绚明主持下,中国生物发酵产业协会副理事长冯志合,清华大学化工系教授、生物化工研究所副所长于慧敏,华东理工大学生物反应器工程国家重点实验室主任张立新、四川科伦实业集团有限公司董事长刘革新、上海凯赛生物技术股份有限公司副总裁杨晨、中粮生物科技股份有限公司首席技术官李义围绕“产学研融合加速绿色生物制造产业发展”主题展开专业讨论,分享了全球视野下的创新科技和发展趋势,为产业发展建言献策。

圆桌对话环节

会上,工业和信息化部新闻宣传中心宣布,“新型工业化中国行”大型调研采访活动正式启动,将组织中央媒体、主流财经媒体、重要行业媒体等,分产业、分区域持续开展全国性系列调研采访活动。深入产业领域,及时发现产业各方在推进新型工业化过程中的新成绩、新亮点和面临的新情况、新问题。深入各地方、产业园区,对各方在推进新型工业化过程中的成熟经验和创新做法进行系统梳理和总结推广。

合成生物学的发展,需要政、产、学、研、用、金、服等各个方面联合起来,共同打通各个链条的制约因素,让更多的科研成果从实验室中“走出来”,让创新科技真正赋能产业发展。本次论坛围绕“合成生物助推绿色生物制造高质量发展”展开深入交流,聚力推动创新链产业链融合,加速生物制造的技术突破与产业落地,将推动实现与国际生物产业发展的“同频共振”,助力合成生物学产业不断升级。

为进一步促进合成生物学与绿色生物制造领域各方的交流与合作,2023年11月17日,由工业和信息化部新闻宣传中心、清华大学合成与系统生物学中心主办的“合成生物与绿色生物制造创新发展论坛暨清华大学合成与系统生物学中心年会”将在北京举办。

本论坛以“合成生物助推绿色生物制造高质量发展”为主题,将邀请政府主管部门、学术界及产业界共同参与,围绕合成生物和绿色生物制造产业发展、产学研深度融合、北京市全球科创中心建设话题,共同分享前沿动态、科技创新和产业趋势,深化合成生物学与绿色生物制造领域的交流融合,推动我国生物经济和生物制造产业高质量发展。

参会大咖 ▼

完整议程 ▼

为进一步促进合成生物学与绿色生物制造领域各方的交流与合作,2023年11月17日,由工业和信息化部新闻宣传中心、清华大学合成与系统生物学中心主办的“合成生物与绿色生物制造创新发展论坛暨清华大学合成与系统生物学中心年会”将在北京举办。

本论坛以“合成生物助推绿色生物制造高质量发展”为主题,将邀请政府主管部门、学术界及产业界共同参与,围绕合成生物和绿色生物制造产业发展、产学研深度融合、北京市全球科创中心建设话题,共同分享前沿动态、科技创新和产业趋势,深化合成生物学与绿色生物制造领域的交流融合,推动我国生物经济和生物制造产业高质量发展。

参会大咖 ▼

完整议程 ▼

为进一步促进合成生物学与绿色生物制造领域各方的交流与合作,2023年11月17日,由工业和信息化部新闻宣传中心、清华大学合成与系统生物学中心主办的“合成生物与绿色生物制造创新发展论坛暨清华大学合成与系统生物学中心年会”将在北京举办。

本论坛以“合成生物助推绿色生物制造高质量发展”为主题,将邀请政府主管部门、学术界及产业界共同参与,围绕合成生物和绿色生物制造产业发展、产学研深度融合、北京市全球科创中心建设话题,共同分享前沿动态、科技创新和产业趋势,深化合成生物学与绿色生物制造领域的交流融合,推动我国生物经济和生物制造产业高质量发展。

参会大咖 ▼

完整议程 ▼

近日,清华大学自动化系、北京信息科学与技术国家研究中心谢震课题组在一项最新研究中,开发了一种核糖体内部进入位点(internal ribosome entry site, IRES)的工程改造技术(programmable miRNA-responsive IRES translation activation and repression, PROMITAR),实现了仅用单个环状 RNA 分子即可感应多种细胞内源微小 RNA(miRNA)信号,控制 IRES 元件在特定细胞中的翻译活性。相关研究成果以“在哺乳动物细胞中理性设计响应 microRNA 的可编程翻译调控开关”(Rational design of microRNA-responsive switch for programmable translational control in mammalian cells)为题,于 11 月 8 日发表于《自然·通讯》(Nature Communications)期刊。

与线性 mRNA 相比,环状 RNA(circRNA)更稳定,在哺乳动物细胞内的持续时间更长。因此 circRNA 被认为是一种很有前景的线性 mRNA 的替代物。迄今为止,合成生物学家已经开发出了多种在线性 mRNA 和 circRNA 中调控基因表达的策略。但这些方法通常需要引入额外的 RNA 结合蛋白(RBP)的适配体(aptamer)或 miRNA 结合位点进行翻译抑制(OFF-switch),并需要串联多个翻译抑制来实现翻译激活(ON-switch),增加了 RNA 基因线路的复杂性。而前人报道的由 miRNA 激活 RNA 翻译的策略依赖于 miRNA 切割来释放聚腺苷尾部(polyA 尾)或切除线性 mRNA 的降解域,降低了 circRNA 在细胞中的稳定性。

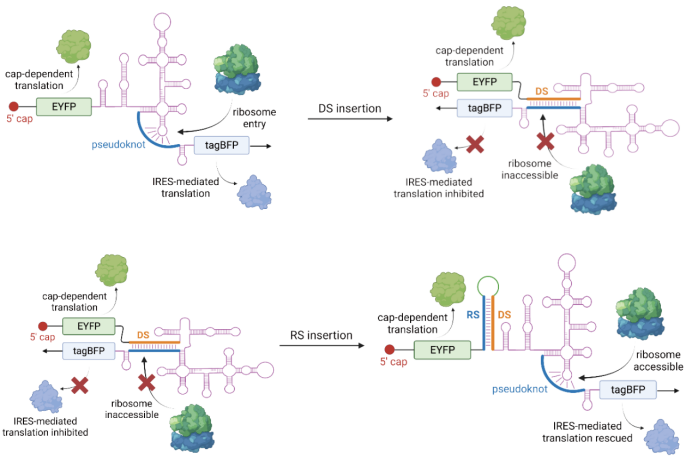

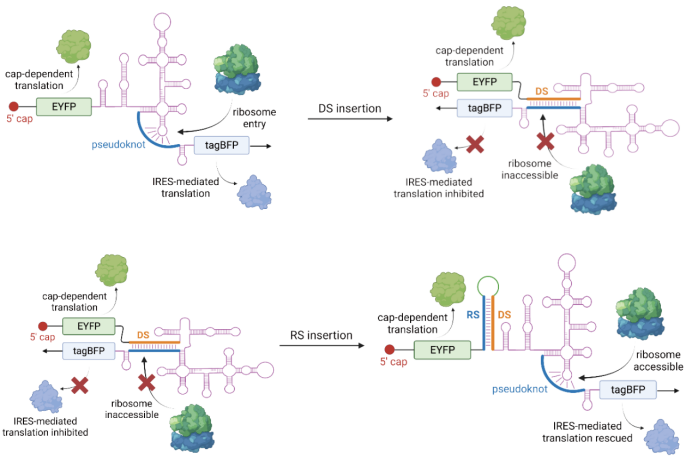

▲图 1|通过设计 DS 和 RS 序列实现 HCV-IRES 结构和翻译功能的破坏与恢复

在本研究中,研究人员设计了控制 RNA 翻译活性的 PROMITAR 技术平台。该平台包含三部分:感应 miRNA 的 IRES 翻译激活模块(MITA)、感应 miRNA 的 IRES 翻译抑制模块(MITR)和目标基因编码序列。在该设计策略中,不同 miRNA 的存在或缺失会触发 MITA 或 MITR 的激活,从而实现目标基因的翻译激活或翻译抑制。基于这一设计理念,研究人员以丙肝病毒(HCV)的 IRES 序列为基础,通过在 IRES 上游插入一段与 IRES 内部关键的假结(pseudoknot)部位互补配对的序列(称为“破坏序列”,DS),来打开 IRES 二级结构,从而抑制 IRES 介导的基因翻译。然后,在该“破坏序列”(DS)上游插入一段与之互补的“修复序列”(RS),利用 RS-DS 互补配对释放假结序列,恢复 IRES 的结构并重新激活翻译。在“修复序列”附近设计特殊的 RNA 二级结构,并在该二级结构中融入特定的 miRNA 识别序列,利用 miRNA“海绵”(miRNA sponge)机制即可实现 miRNA 响应的 IRES 翻译激活单元。进一步通过在 IRES 两侧插入 miRNA 的完全互补配对序列,利用 RNAi 机制即可同时实现 miRNA 响应的 IRES 翻译抑制。

▲图 2|设计包含特定 miRNA 结合位点的二级结构实现响应特定 miRNA 的 IRES 翻译激活

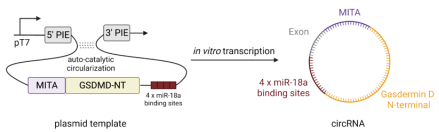

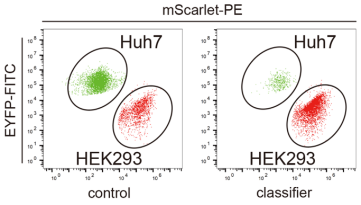

基于该平台,研究人员成功构建了具有逻辑运算门和细胞分类功能的 circRNA,并在哺乳动物细胞中进行了验证。结果表明,这些 circRNA 分子可以准确响应内源 miRNA 的变化,从而实现对特定细胞类型的成功识别。研究人员还将 Gasdermin D 蛋白的 N 端序列编码到 circRNA中,实现了在目标肝癌细胞中诱导细胞焦亡,实现肿瘤细胞的特异性杀伤。展示了该平台的潜在医学应用价值。另外,研究人员还验证了这一设计策略可以推广至其他病毒类型的 IRES 序列的工程改造,展示了该平台的通用性。该研究成果不仅拓展了 RNA 翻译控制的合成生物学工具箱,为程序化的细胞功能改造提供了一种创新方法,也为 RNA 药物开发提供了新的思路。

▲图 3|设计含有 miRNA 激活(MITA)和抑制(4 x miR-18a binding sites)元件的 circRNA

▲图 4|具有细胞类型分类功能的 circRNA 在肝癌细胞中诱导细胞焦亡

清华大学自动化系谢震副教授为论文的通讯作者,清华大学自动化系博士研究生宁辉、北京合生基因科技有限公司刘淦博士为论文的共同第一作者,清华大学自动化系李磊博士、北京合生基因科技有限公司刘强、黄慧雅博士参与了该项目研究。该研究得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、北京清华工业开发研究院、清华大学春风基金和北京信息科学技术国家研究中心的资助。

参考资料:1.https://www.nature.com/articles/s41467-023-43065-w

免责声明:本文旨在传递合成生物学最新讯息,不代表平台立场,不构成任何投资意见和建议,以官方/公司公告为准。本文也不是治疗方案推荐,如需获得治疗方案指导,请前往正规医院就诊。

近年来,生命科学基础前沿研究持续活跃,生物制造正在成为影响人类发展的未来产业之一,也是加快形成新质生产力的重要抓手,合成生物技术将以更友好、更绿色的方式惠及人类生活方方面面。《“十四五”生物经济发展规划》中明确提出,包括合成生物学在内的生物经济是未来中国经济转型的新动力。

当前,我国合成生物学与绿色生物制造发展已进入新一轮技术和产业升级节点。为进一步促进合成生物学与绿色生物制造领域各方的交流与合作,2023年11月17日,由工业和信息化部新闻宣传中心、清华大学合成与系统生物学中心主办的“合成生物与绿色生物制造创新发展论坛暨清华大学合成与系统生物学中心年会”将在北京举办。

本论坛以“合成生物助推绿色生物制造高质量发展”为主题,将邀请政府主管部门、学术界及产业界共同参与,围绕合成生物和绿色生物制造产业发展、产学研深度融合、北京市全球科创中心建设话题,共同分享前沿动态、科技创新和产业趋势,深化合成生物学与绿色生物制造领域的交流融合,推动我国生物经济和生物制造产业高质量发展。

▲扫描二维码注册参会

11月17日

完整议程

会议主题

合成生物助推绿色生物制造高质量发展

会议议程

|

时 间 |

议 程 |

|

主持嘉宾:吴赴清 清华大学合成与系统生物学中心秘书长 |

|

|

第一环节 领导致辞 |

|

|

14:00-14:20 |

领导致辞 北京市经济与信息化局领导 张学军 工业和信息化部新闻宣传中心主任 陈国强 清华大学合成与系统生物学中心主任 |

|

第二环节 主旨演讲 |

|

|

14:20-14:45 |

合成生物学国内外进展 赵国屏 中国科学院院士、中国科学院上海生命科学研究院教授 |

|

14:45-15:10 |

DNA信息储存 元英进 中国科学院院士、天津大学教授 |

|

15:10-15:35 |

生物制造的机遇与挑战 马延和 天津市第十八届人大常委会副主任、中科院天津工业生物技术研究所所长 |

|

15:35-16:00 |

合成生物学和下一代工业生物技术 陈国强 清华大学合成与系统生物学中心主任 |

|

16:00-16:20 |

科技成果转化赋能生物产业创新 王 燕 清华大学技术转移研究院院长 |

|

16:20-16:40 |

PHA新材料:技术创新到产业创新 徐绚明 北京微构工场生物技术有限公司董事长 |

|

16:40-17:00 |

无细胞表达体系的探索与应用 张 杰 北京义翘神州科技股份有限公司总经理 |

|

17:00-17:20 |

搭建绿色生物制造产业化桥梁 覃先武 安琪酵母股份有限公司总工程师 |

|

17:20-17:40 |

生物制造领域的投资观察与展望 刘 伟 国投创合基金管理有限公司总经理 |

|

第三环节 圆桌对话 |

|

|

17:40-18:20 |

对话主题:产学研融合加速绿色生物制造产业发展 圆桌主持:徐绚明 北京微构工场生物技术有限公司董事长 圆桌嘉宾: 冯志合 中国生物发酵产业协会副理事长 于慧敏 清华大学化工系教授、生物化工研究所副所长 张立新 华东理工大学生物反应器工程国家重点实验室主任 刘革新 四川科伦实业集团有限公司董事长 刘修才 上海凯赛生物技术股份有限公司董事长 宋维平 北京大北农科技集团股份有限公司总裁 殷建豪 中粮生物科技股份有限公司董事长 |

会议地点

北京·北京展览馆1楼2号馆

* 图片来源:工业和信息化部新闻宣传中心、清华大学合成与系统生物学中心

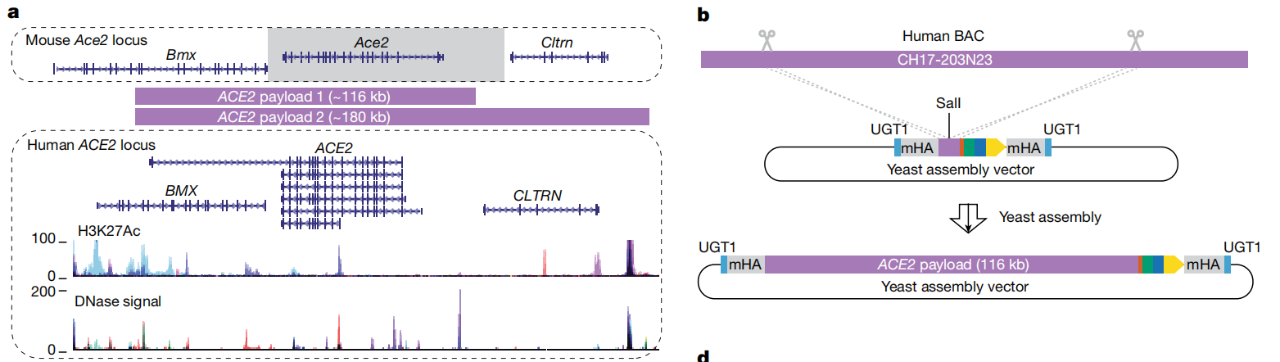

随着基因组合成技术的进步,我们现在已经可以合成原核生物(例如大肠杆菌、支原体)的基因组,甚至是合成真核生物酿酒酵母的染色体。然而,由于基因组的大小和复杂性,哺乳动物基因组合成仍然令人望而却步。

人源化小鼠模型是研究人类疾病的重要模型,然而,许多人类疾病缺乏精确的小鼠模型,这是因为在技术上很难制造广泛的遗传人源化小鼠。例如,在新冠研究中,一个重大挑战就是小鼠模型在模拟人类感染新冠后的病理生理学方面的局限性。

如果能够开发出一种更无痕、更高效的哺乳动物基因组写入(genome writing)技术,用来构建完全人源化的动物模型,这对于人类疾病的研究和药物开发帮助巨大。

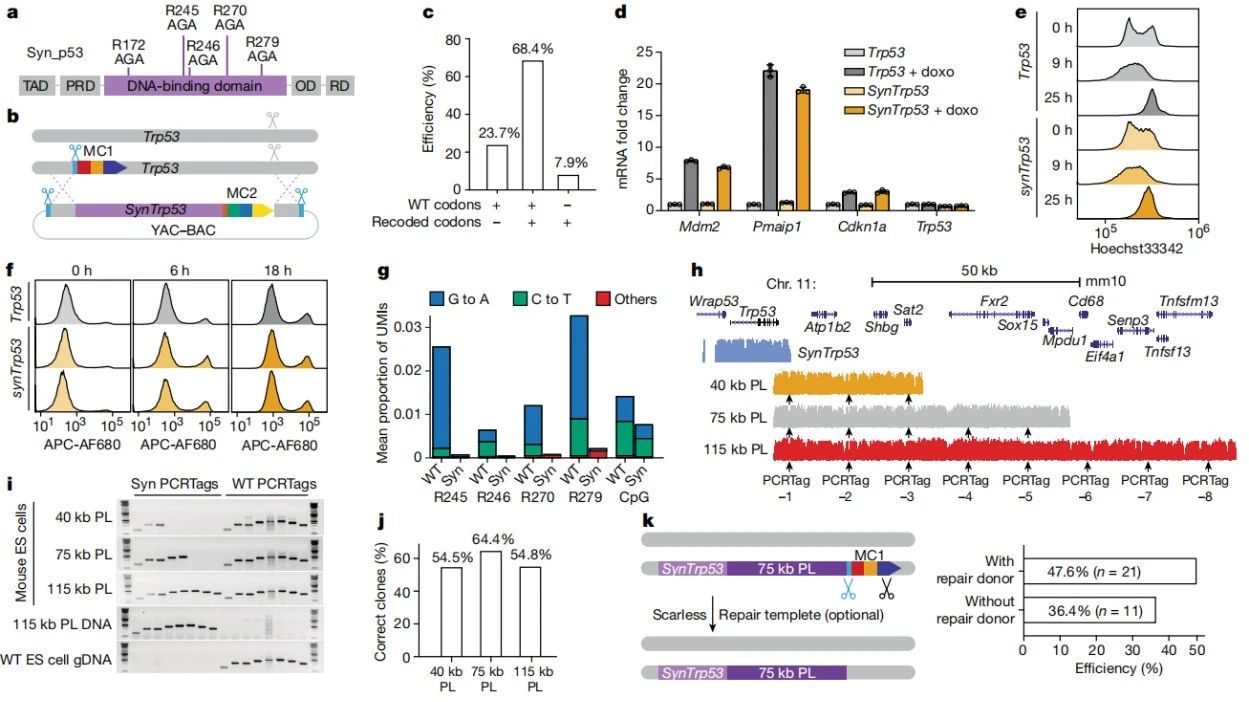

2023年11月1日,纽约大学朗格尼医学中心的 Jef D. Boeke 团队(张维民博士为论文第一作者)在 Nature 期刊发表题为:Mouse genome rewriting and tailoring of three important disease loci 的研究论文。

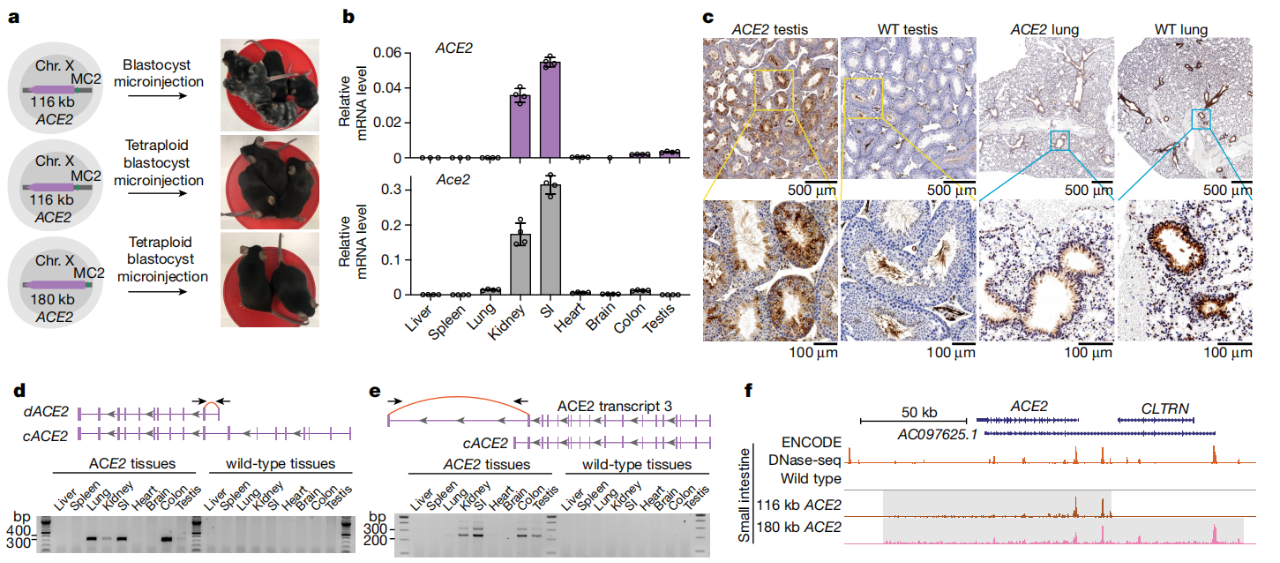

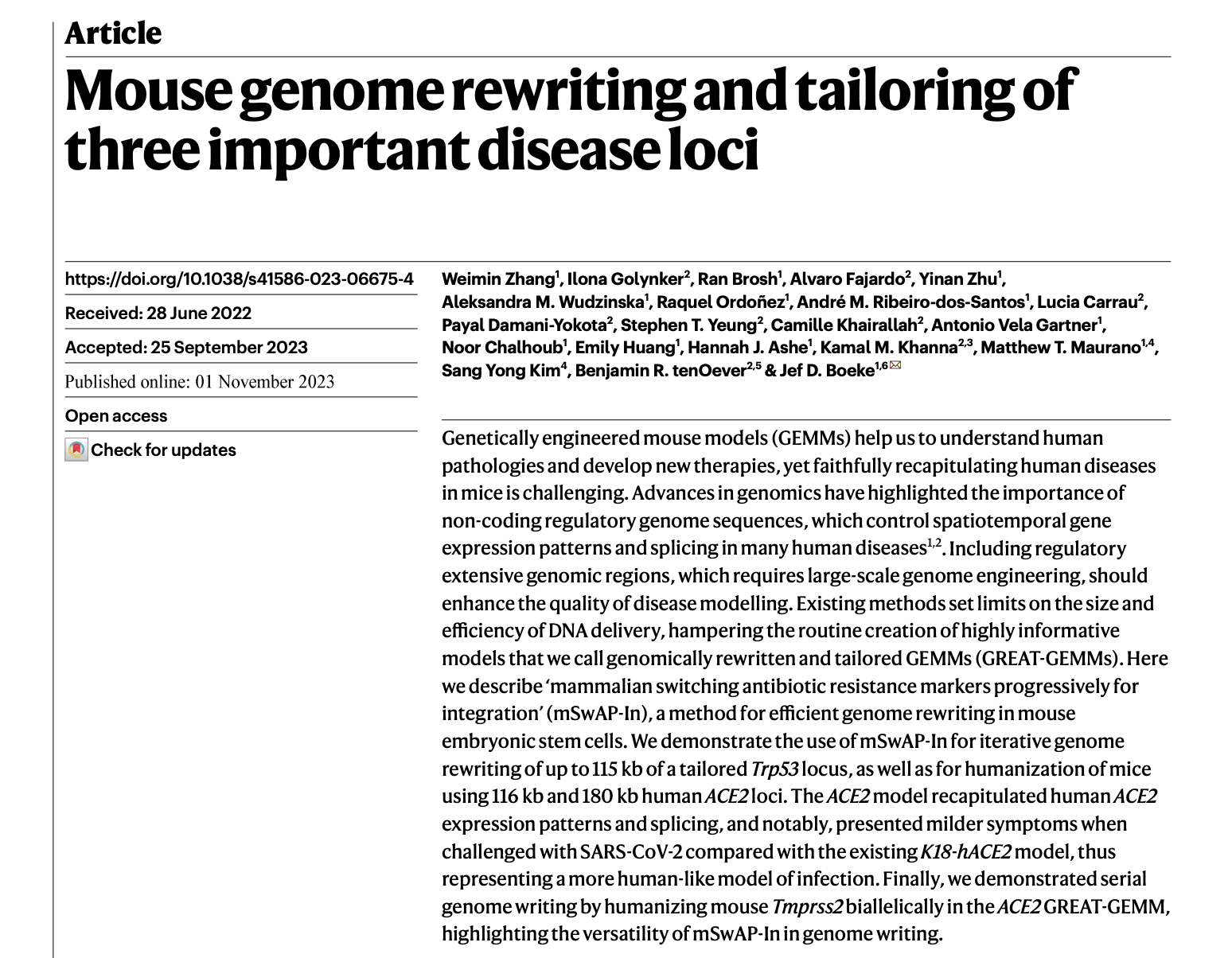

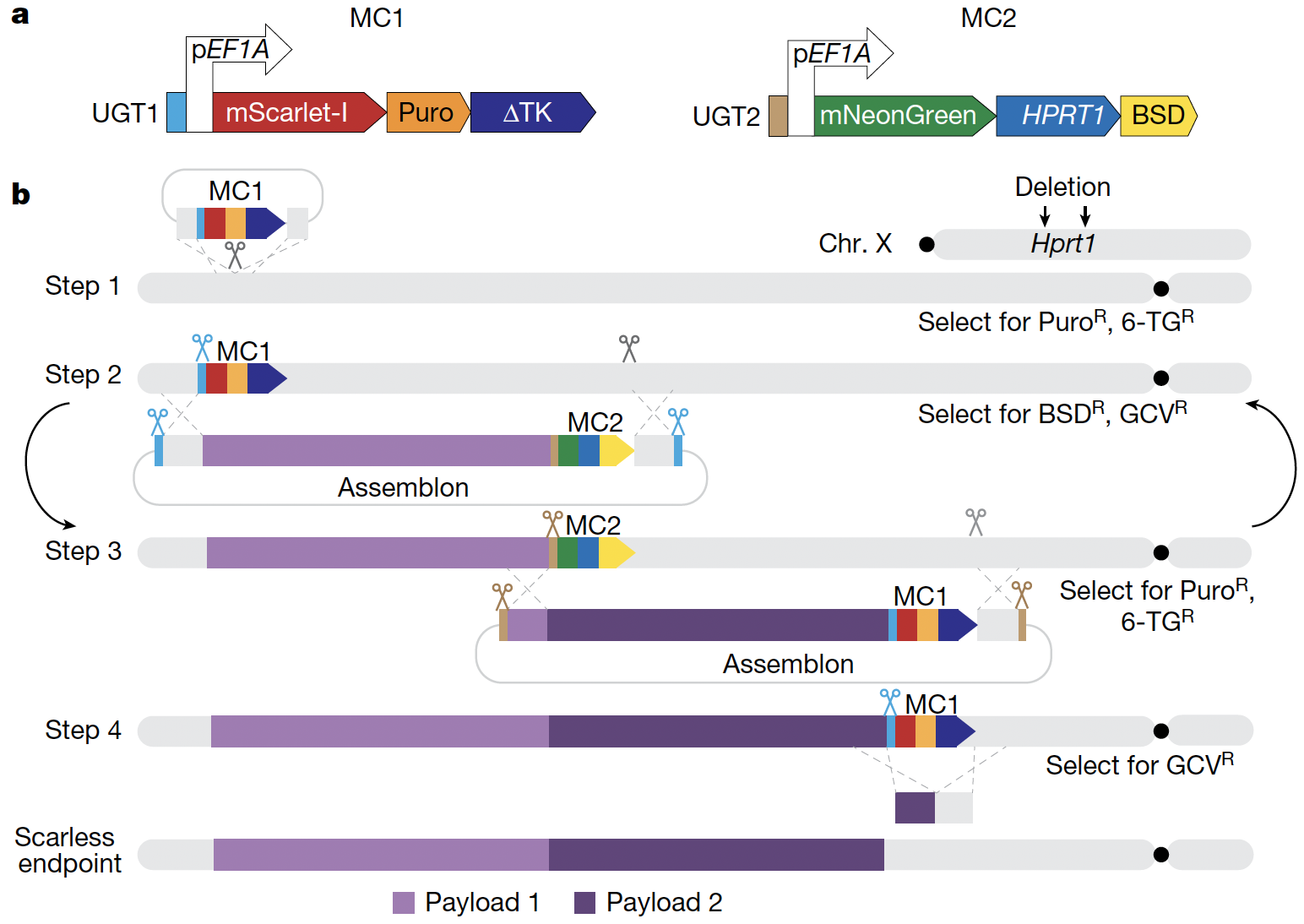

该研究开发了一种在小鼠胚胎干细胞中大规模、高效、无痕重写基因组的方法——mSwAP-In,并展示了使用mSwAP-In迭代重写长达115kb的定制Trp53位点,以及使用人类ACE2基因替换小鼠的ACE2,从而生成人源化ACE2的小鼠模型。

值得注意的是,这一人源化ACE2小鼠模型再现了人类ACE2的表达模式和剪接方式。与现有的K18-hACE2小鼠模型相比,该模型在SARS-CoV-2病毒攻击时表现出较轻的症状,因此代表了更像人类的SARS-CoV-2动物感染模型。

基因工程小鼠疾病模型是研究人类疾病的宝贵工具,但想要在小鼠身上完全概括人类基因的复杂性是困难的。例如,如果要模拟人类COVID-19病例,就需要具有完全“人源化”ACE2的小鼠来模拟该基因的表达水平和分布模式。

目前,转基因ACE2小鼠模型已经为了解SARS、MERS和新冠病毒提供了良好的研究平台。然而,它们也存在局限性:1、缺乏人类基因组中对ACE2的调控元件,不能概括人类ACE2的时空调控;2、小鼠体内可能缺乏人类ACE2所需的剪接信号;3、转基因小鼠同时也表达内源性ACE2(鼠源),导致人和小鼠对应受体的复杂表达。

因此,迫切需要一种基因组人源化ACE2小鼠模型,来更准确地模拟新冠病毒感染。

在这项最新研究中,研究团队团队围绕着一种编辑DNA的新方法展开。区别于CRISPR基因编辑技术一次只能编辑一个或几个碱基对,这种方法选择从头开始构建DNA——在预先组装的大量基因代码中进行广泛修改,然后再递送到细胞中以代替其天然对应物。

鉴于人类基因的复杂性,研究团队首先在酵母中开发了这种“基因组写入”方法。酵母是一种单细胞真菌,与人类细胞具有许多共同特征,但更简单,更容易研究。在酵母中取得成功之后,研究团队团队将这一技术应用到哺乳动物中。

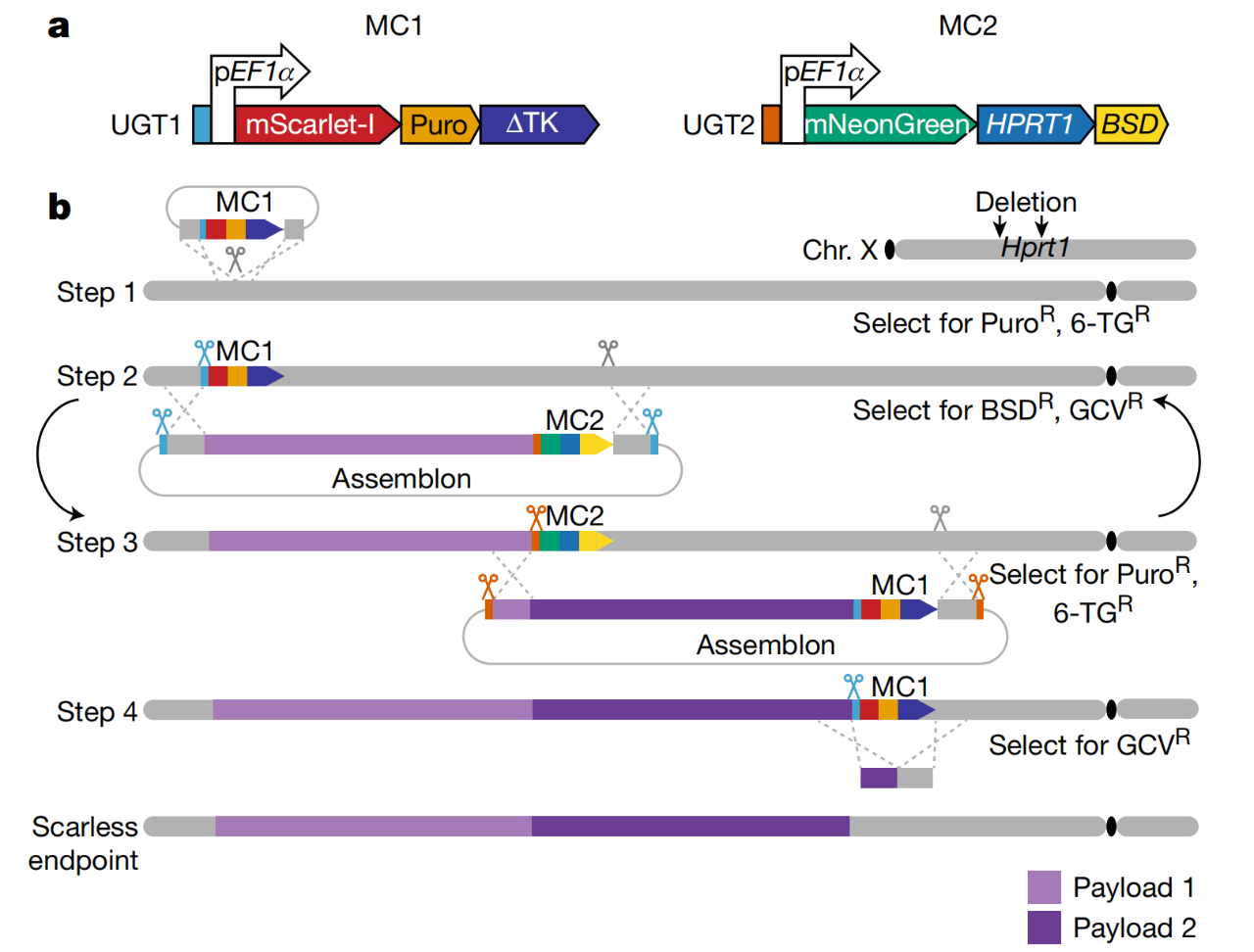

用于基因组写入的mSwAP-In策略

值得一提的是,在哺乳动物细胞中,遗传密码不仅由编码蛋白质的基因组成,还包括许多调控“开关”,这些“开关”的存在使得不同细胞类型具有极其多样化的基因表达模式,即使这些细胞具有完全相同的基因序列。

通过研究这种鲜为人知的调控基因的“暗物质”,研究团队首次能够设计出具有更接近人类ACE2基因活性水平的小鼠模型。研究团队先在酵母细胞中组装出多达20万个碱基对的DNA序列,然后使用他们的新方法——mSwAP-In将这一DNA序列递送到小鼠胚胎干细胞中。

mSwAP-In克服了过去方法的大小限制,通过用180kb的人类ACE2基因及其调控DNA“覆盖”72kb的小鼠ACE2代码,构建了人源化的COVID-19小鼠病理模型。

将小鼠胚胎干细胞中的ACE2完全人源化

为了完成这种跨物种交换,研究团队团队在天然基因周围的DNA代码中切下一个关键位点,分步骤交换合成的对应基因,每添加一个,增加一个质量控制机制,以便只有具有合成基因的细胞存活下来。

随后,研究团队与纽约大学啮齿动物基因组工程实验室的Sang Yong Kim合作,使用一种称为“四倍体互补”的干细胞技术来制造一只活小鼠,其细胞包含覆盖的基因,从而生成了ACE2人源化小鼠模型。

小鼠中ACE2表达的表征

进一步研究显示,该研究构建的ACE2人源化小鼠在鼻内感染时对SARS-CoV-2易感,但与K18-hACE2转基因小鼠不同,这些小鼠不会死于感染。这表明ACE2人源化小鼠是研究COVID-19更好的动物模型。

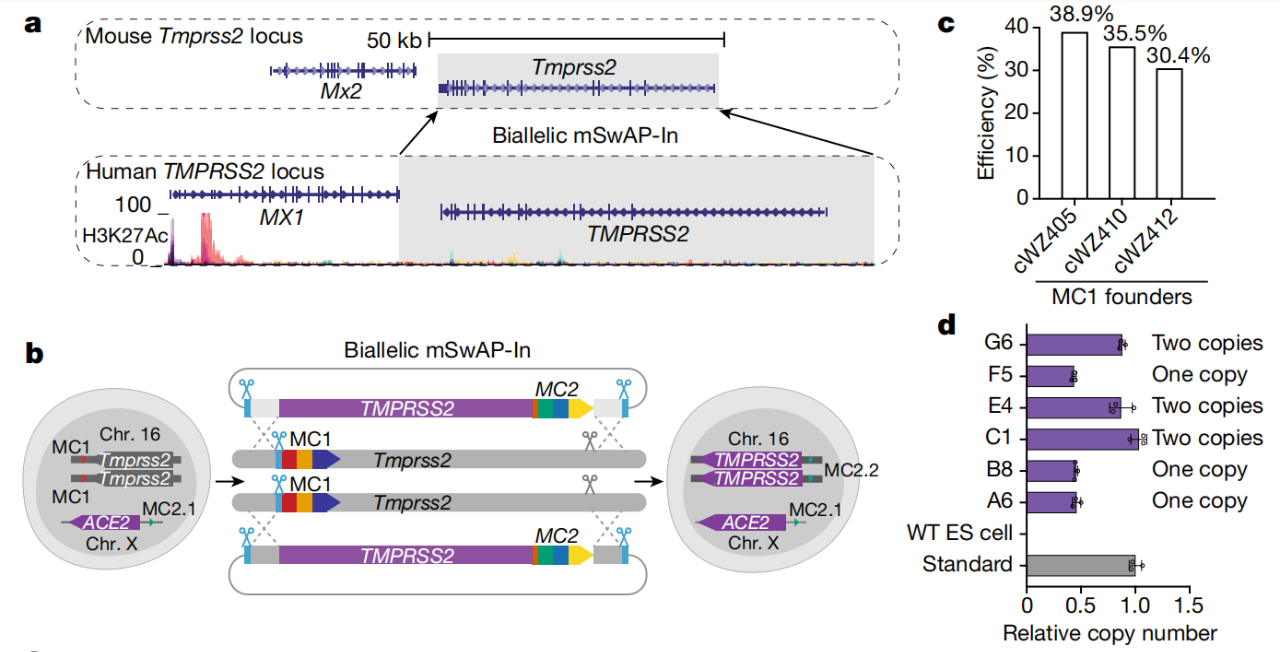

不仅如此,研究团队进一步在ACE2人源化小鼠的胚胎干细胞中用人源TMPRSS2覆盖小鼠TMPRSS2,证明了mSwAP-In的双基因的基因组写入能力,从而获得了ACE2和TMPRSS2双人源化小鼠。

构建ACE2和TMPRSS2双人源化小鼠模型

此外,研究团队此前还设计了一种合成版本的Trp53基因(人类抑癌基因P53在小鼠中的对应基因),并将其交换到小鼠细胞中。该基因编码的蛋白质协调细胞对受损DNA的反应,甚至可以诱导细胞死亡,以防止细胞癌变。因此,当这个“基因组守护者”本身出现缺陷时,它就成了人类癌症的主要诱因。

ACE2实验中替换的是一个未改变的人类基因,而人工合成的、被替换的Trp53基因被设计成一种更稳定的形式——研究人员用包含AG的序列覆盖了关键的CG易突变位点,从而降低了Trp53基因的脆弱性,预计这种替换将使其突变率降低到原来的1/50到1/1。

论文第一作者张维民博士,张维民博士毕业于清华大学,现为纽约大学朗格尼医学中心的研究助理教授

论文第一作者张维民博士表示,团队的下一个目标是在活体动物上证明替换Trp53基因是否会导致更少的基因突变和更少的肿瘤。

用mSwAP-In重写Trp53基因

总的来说,这项发表在 Nature 的研究开发了一种全新的DNA编辑技术——mSwAP-In,该方法可用于对小鼠中的任何基因或一组基因进行人源化,从而能够快速生产动物模型,而无需通常需要耗时的育种过程。随着DNA合成成本的下降,合成和替换更大的基因组片段、甚至重写整个小鼠染色体将成为可能,从而更方便科学研究揭秘基因组的运作模式。

人类基因组庞大且复杂,DNA突变、染色体异位、染色体重复、转座子插入等基因组序列异常会引起不同类型的疾病。小鼠模型可以帮助我们解析人类疾病的致病机理,但往往由于两物种基因组在进化上的差异造成解析偏差。如何利用小鼠精确地模拟人类疾病发病过程对于治疗指导和药物开发至关重要。传统的人源化小鼠基于转基因技术,忽略了基因表达的位置和剂量效应,且删除了庞大的内含子序列,无法产生可变剪切后的多种转录单元,导致以偏概全。更重要的是由于受到基因组编辑技术的限制,人们很难将具有远程调控功能的增强子一并人源化,最终也会导致人源化基因的调控和生理条件下的偏差。

近日纽约大学医学院Jef Boeke实验室在Nature发表长文,报道小鼠基因组大片段高效编辑技术,首次实现双等位基因同时大片段编写。文章利用该技术在小鼠胚胎干细胞(mESC)中对新冠受体ACE2全基因进行人源化,并构建出在感染SARS-CoV-2后和人具有高度相似表型的小鼠模型。在随后开发双等位基因编辑技术的过程中,作者首次建立了ACE2受体和TMPRSS2细胞表面丝氨酸蛋白酶2同时大片段人源化的小鼠模型,对于研究长新冠(Long-COVID)以及快速应对突发因冠状病毒引起的疫情提供了宝贵的实验资源。更重要的是,该工作为未来基因组–编写(GP-Write)计划开辟了技术路线。

人工设计基因组序列,并最终合成具有生命特征的生命体能够帮助我们更好地理解基因组工作原理,其产物也可以在方方面面为人类生活提供便利。近二十年来,人们先后对于原核生物和单细胞真核生物的基因组实现了人工设计于合成,但是对于更庞大、更复杂的哺乳动物基因组尚没有可以被广泛应用的技术手段。而哺乳动物作为重要的实验模型,往往更多的被应用在临床研究前期的机理探究和药物筛选中。如果不能高效地编写哺乳动物基因组,我们提升健康水平的能力将大大受限。Jef Boeke实验室早在酵母基因组项目(Sc2.0 project)中就发挥了引领作用,是资深的基因组编写专家。近期他们将基因组多步迭代替换的思路应用到小鼠胚胎干细胞中,设计了哺乳动物大片段改写的方案(图一),mSwAP-In (mammalian Switching Antibiotic markers Progressively for Integration) 。作者首先以小鼠p53基因位点为例,在不改变p53蛋白序列的前提下对癌症高频突变位点(mutationhotspots) 进行重新编码,目的是降低因水解以及其他外源压力对甲基化CpG位点造成的高频突变。作者证明mSwAP-In可以在mESC中高效的改写Trp53序列。随后作者通过Amplicon-Seq证明含有重编Trp53序列的mESC在连续传代近4个月之后,其癌症高频突变位点突变率显著降低。接下来为了证明mSwAP-In可以进行多轮迭代编辑,作者对Trp53下游最长115 kb区域进行改写,通过引入水印(watermarks)序列,发现高于40%的克隆含有插入的水印序列。最终作者通过CRISPR-Cas9或PiggyBAC-excision方法将留在基因组中的筛选基因移除,实现无痕编辑。

图一,哺乳动物基因组编写策略

接下来作者尝试利用mSwAP-In对小鼠胚胎干细胞进行新冠病毒受体ACE2大片段人源化编写。为了尽量多的保有ACE2基因在内源状态下的时空调控,作者选取了大量有可能包含启动子和增强子的基因间序列以及全部内含子序列,总长度为116 kb 或 180 kb。作者利用酵母作为工具,分别将ACE2全长基因克隆到mSwAP-In递送载体上,最终精准替换了小鼠Ace2基因区域。将ACE2人源化的小鼠胚胎干细胞培育成成年小鼠之后,正如作者所预期的,人源ACE2的时空表达谱在小鼠的体内得到了很好的重现。例如野生型小鼠原本并不像人类一样在睾丸中表达ACE2蛋白,但是经过人源化后的小鼠在睾丸中高水平表达ACE2蛋白。另外,因为作者保留了所有内含子序列,人源ACE2基因在小鼠体内可以被很好地可变剪切,产生了多种人特意性转录单元,有的甚至参与机体干扰素响应过程。最后,作者通过ATAC-Seq实验证明ACE2基因区域在小鼠中也同时保留了原有的可及性。

那么具有表达水平更贴近生理水平的人源化ACE2小鼠是否可以被新冠病毒感染呢?作者和传统转基因小鼠模型K18-hACE2做了SARS-CoV-2感染实验对比,发现K18-hACE2小鼠在感染之后的6-8天之内体重剧烈下降并最终全部死亡。而本文构建的ACE2人源化小鼠全部存活,并在血液样本中检测到中和抗体(图二)。正如绝大多数人类感染新冠病毒之后能够通过体液反应恢复。

图二,ACE2全基因人源化小鼠模型的设计、构建和测试

最后,作者将大片段基因组编辑推上了一个新的高度 –在ACE2人源化的小鼠胚胎干细胞中同时对两个TMPRSS2等位基因进行编写。TMPRSS2编码细胞表面丝氨酸蛋白酶2,是介导新冠病毒入膜的另一个关键因子。在利用biallelic mSwAP-In对TMPRSS2人源化后,作者利用小鼠四倍体胚胎回补(tetraploidembryo complementation)方法培育出了ACE2, TMPRSS2双基因人源化的小鼠模型,该方法可以省略繁琐耗时的杂交过程,大大缩短了建立一个全新小鼠模型的时间。作者认为人源化ACE2受体和TMPRSS2丝氨酸蛋白酶2可以进一步提高对新冠病毒感染过程的模拟精准度,对于未来可能出现的疫情响应具有重要价值。

本文第一作者张维民于2012-2017年期间博士就读于清华大学生命科学学院,曾获清华大学研究生特等奖学金。现任职纽约大学医学院系统遗传学研究所Research Assistant Professor。博士期间在Science杂志发表封面文章报道人工合成酿酒酵母基因组编写工作。本篇Nature文章是基因组编写从单细胞真核生物向高等哺乳动物基因组编写迈进的重要一步。正如文章讨论部分中提到的,该技术不但适用于小鼠基因组人源化编写,还可应用于其他重要模式哺乳动物基因组编写,为构建多种精确的人类疾病动物模型埋下伏笔。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-023-06675-4

Nature Briefing链接:https://www.nature.com/articles/d41586-023-03079-2

近日,教育部办公厅公布了《教育部关于2022年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)奖励的决定》,自动化系张学工教授主持完成的“基因差异表达及调控的模式识别”项目和宋士吉教授主持完成的“数据或计算资源受限的高效学习理论与方法”项目,荣获2022年度教育部高等学校科学研究优秀成果奖自然科学奖一等奖;刘云浩教授主持完成的“大规模自组织物联网关键技术及应用”项目荣获技术发明奖一等奖;张毅教授主持完成的“智能车路协同与道路交通优化控制关键技术及应用”项目荣获科学技术进步奖二等奖。

基因差异表达及调控的模式识别

该项目完成人包括:张学工、汪小我、谢震、李衍达、古槿、邓柯。基因差异表达及调控的模式识别是解密生命的基础,面临超高维、极小样本、高噪声和基础原理未知等重大挑战。项目组从信息和控制视角进行了十几年持续研究取得关键突破:极小样本差异信号精准检测方法;关键调控元件精准机器学习识别方法;分子竞争调控理论与定量数学模型。该项目推动了疾病认识和科学发现、创新药进入临床试验,带动了相关学科发展。

数据或计算资源受限的高效学习理论与方法

该项目完成人包括:宋士吉、张长水、黄高、游科友、吴澄。项目针对数据或计算资源受限环境,提出了基于随机特征的半监督与无监督高效学习、跨域分布不变特征自适应学习、深度卷积网络的轻量化结构与剪枝方法等高效学习理论与方法。项目成果用于解决智能医疗诊断、空气质量监测与预报、产品表面质量检测、深海目标识别等国家重大需求问题,提升了诊断、监测、检测及识别的效果,经济和社会效益显著。

大规模自组织物联网关键技术及应用

项目完成人包括刘云浩、杨铮、马强、苗欣、刘卓、邹卫明。面向大规模自组织物联网,项目组首创了轻量级被动式网络故障诊断理论和细粒度跨协议传输方法,发明了基于本征指纹的物联网定位方法和基于无应力指纹空间的信号指纹地图自动构建机制,形成了一套构建大规模自组织物联网的理论和技术体系,所研制的产品走出了国门,有效支持了中国企业在通讯基础设施薄弱的海外地区开展工作,提高中国企业“走出去”战略的质量。

智能车路协同与道路交通优化控制关键技术及应用

该项目完成人包括:张毅、姚丹亚、裴欣、胡坚明、张佐。基于V2X的车路协同技术是当今国际智能交通领域的前沿技术和必然发展趋势,是提高效率、保证安全、降低排放的有效手段,从根本上改变了传统道路交通的发展模式;同时也将单车智能的自动驾驶升级到车路协同的智能驾驶,开创了我国车路协同自动驾驶新的发展战略。项目主要创新点包括:发明了基于车路协同的中国智能交通系统体系框架并制定了我国智能车路协同数据通信国家标准;攻克了面向智能管控新业务的车路协同关键支撑技术;提出了基于车路协同的道路交通优化控制关键技术;填补了智能车路协同集成与优化控制关键技术应用的空白。

高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)是由教育部设立的用以鼓励在推动科学技术进步中做出突出贡献的高等学校的教师、科技工作者和科研组织的奖项, 是仅次于国家自然科学奖、国家技术发明奖和国家科技进步奖三大奖的重要科技奖项。其评审面向全国高等院校,由全国同行专家审议选定,竞争激烈。